Poesie, racconti, articoli giornalistici e tutto quanto riguarda il mondo della scrittura

benvenuti

Questo blog è di Danila Oppio, colei che l'ha creato, e se ne è sempre presa cura, in qualità di webmaster.

giovedì 19 luglio 2012

DISPERAZIONE D'AMORE

Come può esser ch’io non sia più mio?

Come può esser ch’io non sia più mio?O Dio, o Dio, o Dio,

chi m’ha tolto a me stesso,

c’a me fusse più presso

o più di me potessi che poss’io?

O Dio, o Dio, o Dio,

come mi passa el core

chi non par che mi tocchi?

Che cos’è questo, Amore,

c’al core entra per gli occhi,

per poco spazio dentro par che cresca?

E s’avvien che trabocchi?

MICHELANGELO BUONARROTI

CUANDO VOLVERAS ,, BACHATA 1

Per chi trascorre le vacanze a casa, un breve sogno caraibico!

sabato 14 luglio 2012

COMMIATO

“ A ricordo dell'affettuosa simpatia sentita dalla

scrittrice per la nostra città, meriterebbe infine di essere riletta la

poesia-commiato posta a conclusione del già citato poemetto “Luna di miele”

Ed ora ti lasciamo, o rosea, o bella

città del mare: Addio. Diretti verso

ignoti lidi noi salpiamo sopra

un'ampia nave nera. Il golfo ride

come un lago alla luna, e i fari brillano

sul cielo e dentro l'acque. Dalla chiglia

sgorga un fiume d'argento, che si slancia

innanzi luminoso. Lentamente

svanisce all'orizzonte l'adorata

terra, e tramonta come stella l'ultimo

faro, - Fu sogno? - L'anima smarrita

guarda l'immenso circolo del mare

e si sgomenta innanzi all'infinito,

a ciò che lascia nel passato, a quanto

va incontro nel futuro. Ma una voce

cara ecco parla: - Vedi tu la pura

luna che seguir pare questa nave?

Vedi la luminosa scia che pare

argentea strada che alla luna adduca?

Non sgomentarti, o piccola selvaggia,

non pianger se laggiù tu vedi il cerulo

miraggio della tua terra natìa:

il mondo è ovunque bello, e sarà nostro

finchè la dolce e come miele cara

luna dell'amor nostro brillerà:

e brillerà per sempre, innanzi ai nostri

passi stendendo una lucente via

Grazia Deledda

dal libro di Nicola Valle

Grazia Deledda

Introduzione di Bonaventura Tecchi

Società Poligrafica Sarda - Cagliari

mercoledì 11 luglio 2012

UNA STORIA DIVERSA

Spremute

di cuore

Amare.

Poesie che

sanno

Di lacrime

Salate

Sofferenza

impressa

A

versi vergati

Con

inchiostro

di sangue

Su

brandelli di cuore

Poesie per amori

Perduti,

Traditi

Dimenticati

fuggiti

Algidi

indifferenti

Non

saranno mai nostre!

Riscriveremo

Con

inchiostro di rose

Su

petali di rugiada

Una

storia

Diversa

E sarà solo nostra!

Danila Oppio

Inedita

RICORDANDO NICOLA VALLE

CULTURA

della letteratura sarda

fondò gli Amici del Libro

L'associazione nacque a Isili, dove lo studioso era sfollato, durante la guerra - Nel 2004 per una coincidenza ci sono state due ricorrenze: il centenario della nascita di Valle e il 60o dell'associazione culturale di Giovanni Mameli

Per una curiosa coincidenza nel 2004 ci sono state due ricorrenze collegate tra loro: il centenario della nascita di Nicola Valle e i sessant’anni compiuti dell’'associazione Amici del libro, costituita durante la guerra a Isili (dove Valle era sfollato assieme ad altri uomini di cultura isolani che diedero vita alle prime iniziative). Oggi molti non conoscono le opere del fondatore di questo sodalizio,la cui attività non ha registrato pause o momenti di crisi.

Infatti la maggior parte dei suoi libri sono introvabili anche nelle librerie più fornite. Per colmare questa lacuna la casa editrice Zonza ha avviato un ambizioso programma di ristampa di tutte le opere di Valle, comprese le diverse annate della rivista Il convegno di cui Valle fu direttore (pagando spesso di tasca propria le spese della stampa).

Il primo volume dell'’opera omnia ha per titolo Scompare un’isola (pagine 240, Euro 50) ed è accompagnato da un’'ampia prefazione di Antonio Romagnino.

Questo libro apparve una quarantina d’anni fa con le stesse illustrazioni, firmate da grandi fotografi, presenti nell’'attuale ristampa. Né va dimenticato che il sottotitolo, Viaggio in Sardegna, contiene una chiave di lettura chiara. Ossia propone un itinerario ambientale, artistico, culturale e anche gastronornìco a chi vuole avventurarsi nei meandri del pianeta Sardegna. Quando uscì quest'’opera si era agli inizi del boom turistico, che avrebbe fatto della nostra isola una delle terre più ambite per passarvi le vacanze. Ma è sbagliato e fuorviante oggi leggere Scompare un’isola sotto questa luce.

Nella sua densa prefazione Antonio Romagnino, che è succeduto a Valle nella direzione degli Amici del libro, mette in risalto diversi percorsi presenti in queste pagine. In particolare si sofferma sul fatto che Valle non era solo uno studioso e un giornalista (tra l’'altro ha collaborato per oltre cinquant’anni alla pagina della cultura dell’'Unione Sarda). Ma in lui c'’era anche una vena lirica e poetica che si manifesta- va nelle rievocazioni del passato. O in quel capitolo straordinario del libro in cui parla dell’'importanza che ha avuto, per i sardi del presente e dei secoli lontani, l'’arte di andare a cavallo. Le sue descrizioni dei cavalli sardi (diversi a seconda delle zone di appartenenza) sono così precise e documentate, perché tra le tante passioni di Valle ci fu anche quella di fare lunghi viaggi a cavallo

Nella sua densa prefazione Antonio Romagnino, che è succeduto a Valle nella direzione degli Amici del libro, mette in risalto diversi percorsi presenti in queste pagine. In particolare si sofferma sul fatto che Valle non era solo uno studioso e un giornalista (tra l’'altro ha collaborato per oltre cinquant’anni alla pagina della cultura dell’'Unione Sarda). Ma in lui c'’era anche una vena lirica e poetica che si manifesta- va nelle rievocazioni del passato. O in quel capitolo straordinario del libro in cui parla dell’'importanza che ha avuto, per i sardi del presente e dei secoli lontani, l'’arte di andare a cavallo. Le sue descrizioni dei cavalli sardi (diversi a seconda delle zone di appartenenza) sono così precise e documentate, perché tra le tante passioni di Valle ci fu anche quella di fare lunghi viaggi a cavallo

In Scompare un'’isola si parla di pittori e incisori, musicisti e viaggiatori famosi, narratori e poeti. A questi ultimi sono dedicate pagine ricche di valutazioni personali e giudizi espressi da altri. Negli anni Cinquanta molti intellettuali sardi guardavano all’'Italia e all'’Europa, sminuendo i meriti degli scrittori isolani. Il peggiore insulto che si potesse rivolgere a un narratore della nostra regione era definirlo deleddiano. Chi scriveva in limba (fosse il logudorese o il campidanese) era messo alla berlina con etichette ingiuriose. Idem per i pittori figurativi, in periodi in cui avanzava l’arte informale. Solo negli anni Settanta c’è stata una riscoperta di scrittori e artisti sui quali poi sono stati fatti corsi nelle due Università sarde.

Valle non si lasciò incantare dalle parole d'ordine che arrivavano da Parigi, New York e Londra.

Continuò lo studio e la divulgazione (con libri, articoli e conferenze) sui maggiori artisti sardi che fino ad alcuni decenni fa erano emarginati da diverse cerchie d'’intellettuali. Naturalmente non fu il solo a combattere questa battaglia che sembrava persa in partenza. In Scompare un’'isola ci sono i profili di diversi artisti e scrittori radicati profondamente nella loro terra. Tra tutti il più penetrante è quello di Grazia Deledda, alla quale ha anche dedicato una monografia molto documentata. I giudizi di Valle su Sebastiano Satta, Antioco Casula, Salvatore Cambosu e altri autori dei quali ha scritto non sono mai celebrativi. Ne mette in luce gli aspetti positivi e i limiti confrontando punti di vista differenti. In ogni caso li considera a pieno titolo autori degni di essere letti.

Anzi per valorizzarne meglio le loro qualità li collega, oltre che alla cultura sarda, a quella nazionale. Al riguardo Romagnino ha scritto nella sua prefazione: “Diverso è l’'uso che egli fa del patrimonio artistico e letterario isolano. Non lo incapsula nell'’estraneità al singolare e al più lontano, ma gli fa varcare il Tirreno e lo affiata con le coeve correnti artistiche italiane ed europee. La vita intellettuale di Nicola Valle è un traghetto che è andato su e giù per il mare che ci circonda. E’ questo il compito che cercava e spesso trovò per Cagliari: d' essere insieme la Sardegna e l’'Italia e il Mondo.”

Questa apertura verso l'’esterno si avvertiva anche nella attività degli Amici del libro. Nei locali storici del largo Carlo Felice (concessi all'’associazione dal sindaco Pietro Leo nell'’immediato dopoguerra) presero la parola personaggi del calibro di Maurice Le Lannou, Bruno Migliorini, Ludovico Geymonat, Maria Bellonci, Max Leopold Wagner, Piero Calamandrei, Natalino Sapegno, Giorgio Bassani, Giuseppe Petronio, Carlo Salinari, Giorgio Saviane, Giuseppe Mazzariol, Carlo Cassola e tanti altri. Oltre a personaggi di spicco del mondo politico, indipendentemente da partito di appartenenza, dai liberali ai comunisti, dai democristiani ai repubblicani.

Valle è stato uno dei primi a capire l’importanza del romanzo Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Quando ancora non era stato pubblicato da Adelphi, ma ne esisteva solo un'’edizione dalla tiratura limitata, dedicò a questo libro un intero fascicolo della rivista Il Convegno. Dove riportò vari articoli scritti da giuristi (amici e colleghi di Satta) che gli avevano dedicato un piccolo convegno in cui si parla-va di questo romanzo postumo, poi diventato un best seller internazionale, grazie a un’'accorta campagna pub blicitaria che accostava il libro al Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (il titolo “gattopardo sardo” spiccava in quasi tutte le recensioni, dal Corriere della Sera a La Stampa).

Negli ultimi anni il nome di Nicola Valle è stato dimenticato da molti, anche perché le sue opere non erano state ristampate da un pezzo.

Ma il ricordo della sua figura e del suo entusiasmo in tanti campi rimangono vivi in chi l'’ha conosciuto come insegnante al Dettori e come infaticabile organizzatore d'iniziative culturali.

LA PINETA

|

| La pineta di Monte Urpinu-Cagliari Laghetto artificiale |

in questa terra, e noi

spesso vaghiamo

pei campi. Una pineta ci

seduce.

O adorabile luogo, il tuo padrone

mai t'ebbe come noi

t'abbiamo, e come

ti penseremo mai ti

penserà......

Fioriscon gl'iris di velluto sotto

gli svelti pini, e i

giunchi ed i narcisi

profuman l'aria; stendonsi i viali

verdi deserti, e in

lontananza i rami

ricamano gli sfondi rosei.

In alto

s'aprono prati di asfodelo

in fiore,

e bianche rocce guardan sugli stagni

di madreperla, solcati dal

lento

volo dei fenicotteri e sul

mare

d'argento fosco.

Noi sostiamo in faccia

al tramonto, tra i fiori,

e dentro gli occhi

e dentro il cuore ci

rifulge il sole.

Ma al ritorno è già sera.

In alto il cielo

ha un tenero pallore di viola;

Venere brilla come luna in

fondo

al deserto viale e il

nostro passo

lento risuona; da lontano

arriva

la fragranza dei mandorli

fioriti

e un gracchiare di rane.

Il luogo e l'ora

e il nostro amore e tutto

pare un sogno.

Grazia Deledda

Questi versi della

Deledda fanno parte di un gruppo di liriche intitolate “Luna di miele”,

ispirate dalla suggestiva collina di Monte Urpinu, a Cagliari, dove fiorì l'idillio fra la scrittrice

e Palmiro Madesani, suo futuro marito

Questo testo, altresì,

è ricordato da Nicola Valle nel suo libro, ormai raro, dedicato a GRAZIA

DELEDDA, con introduzione di Bonaventura Tecchi, per i tipi della Società

Poligrafica Sarda- Cagliari-

martedì 10 luglio 2012

GRAZIA DELEDDA: Biografia e opere

La nascita nella perifericissima Nuoro del 1876, la condizione d’autodidatta, seppure nel seno d’una famiglia borghese e acculturata, danno l’illusione d’una sorta di partenogenesi letteraria. In realtà, non va dimenticato che il canone delle letture e ispirazioni giovanili della Deledda non si limita alla pur ricca biblioteca paterna (si ha notizia d’un professore, ospite d’una sua zia, con al seguito casse di libri), né vanno sottovalutate le ricerche etnologiche compiute dalla Deledda su impulso del De Gubernatis, né ancora va trascurato l’influsso che senz’altro ebbero sulla giovane Deledda i dibattiti politici, sociali e culturali assai vivi nella pur effimera stampa periodica nella Sardegna dell’epoca.

D’altro canto, non si spiega l’interesse di pubblico e di critica per la sua narrativa d’ambientazione sarda senza rammentare di passata un precursore, Salvatore Farina, callido confezionatore a getto continuo di best sellers che inondavano le appendici dei quotidiani di tutta Italia a fine ‘800. All’incrocio tra il Verismo e il particolarissimo Decadentismo che in Italia ha come pietra di paragone D’Annunzio, l’opera della Deledda sembra quasi un risultato necessario, ancorché fragile, provvisorio e mai pienamente assestato. Il suo itinerario, del resto, rimane sempre assai personale, senza scosse, senza forti mutazioni di rotta e bruschi aggiornamenti, anche dopo il trasferimento, nel 1900, a Roma, dove risiede per il resto della sua vita.

D’altro canto, non si spiega l’interesse di pubblico e di critica per la sua narrativa d’ambientazione sarda senza rammentare di passata un precursore, Salvatore Farina, callido confezionatore a getto continuo di best sellers che inondavano le appendici dei quotidiani di tutta Italia a fine ‘800. All’incrocio tra il Verismo e il particolarissimo Decadentismo che in Italia ha come pietra di paragone D’Annunzio, l’opera della Deledda sembra quasi un risultato necessario, ancorché fragile, provvisorio e mai pienamente assestato. Il suo itinerario, del resto, rimane sempre assai personale, senza scosse, senza forti mutazioni di rotta e bruschi aggiornamenti, anche dopo il trasferimento, nel 1900, a Roma, dove risiede per il resto della sua vita.

razia Deledda nasce a Nuoro il 27 settembre 1871. Il padre, benestante, dopo la scuola elementare — unica istruzione formale ricevuta dalla scrittrice — assume un istruttore per guidare la ragazza nello studio dell’italiano e del francese. Proprio a causa della breve educazione regolare e della giovanile propensione per la letteratura d’appendice (Sue, Dumas, Invernizio), durante tutta la precoce e fortunata carriera, Grazia Deledda ebbe non pochi detrattori, che la giudicarono rozza e illetterata. L'unica eccezione di rilievo fu Luigi Capuana. Anche l’attribuzione nel 1926 del Nobel per la letteratura, non contribuì a dissolvere i dubbi e l’ostilità di una parte della critica, che ancora oggi continua a relegarla in una posizione di secondo piano tra gli scrittori del primo novecento italiano.

Inizia a scrivere giovanissima, pubblica la sua prima novella a quindici anni e, dopo poco, collabora con l’allora famosa rivista femminile «Ultima moda». Le sue ambizioni letterarie vengono duramente ostacolate in famiglia e criticate dalla retriva società nuorese. Ma Grazia non si scoraggia: invia anche in Continente le sue novelle a puntate, abbandona a poco a poco lo stile approssimativo e dialettale, approfondisce lo studio dei caratteri dei suoi personaggi e soprattutto inizia a connotarsi come acutissima osservatrice della natura che la circonda e dei costumi della Barbagia e di tutta la Sardegna. Il suo stile comincia a personalizzarsi e, pur riconducibile talvolta al verismo ottocentesco, si connota sempre di più per il marcato regionalismo.Il suo primo romanzo Fior di Sardegna esce nel 1892, seguito da Anime oneste del 1895.Nel 1900 sposa Palmiro Madesani, funzionario ministeriale, e si stabilisce a Roma dove rimarrà fino alla morte, trasferendosi, di tanto in tanto per trascorrere le vacanze, a Cervia, la cittadina sull’Adriatico a lei così cara e alla quale dedicherà pagine vibranti d’affetto e nostalgia.A Roma vedono la luce, tra le altre, le opere: Elias Portolu, il suo capolavoro, Cenere, L’edera, Canne al vento, Marianna Sicra.Nel 1926 riceve, seconda donna ad essere insignita di tale onorificenza, il Nobel per la letteratura.Il suo romanzo autobiografico, Cosima, uscirà nel 1937, ad un anno dalla morte, avvenuta a Roma il 15 agosto 1936.Schematicamente, le sue opere, già dagli esordi, mirano alla pittura di caratteri, come traspare fin dai titoli (Anime oneste, 1895, La via del male, 1896). Le maggiori, poi, fra le quali ricordiamo Elias Portolu, 1900, Cenere (1904), Il segreto di un uomo solitario (1914), Canne al vento (1913), Marianna Sirca (1915), possono leggersi come lo sviluppo e la discussione di casi di coscienza, nell’alveo di un cattolicesimo terragno, confinante con una dimensione tutta prelogica. Seppur debitrici al sopravvenuto influsso dei romanzieri russi, sono opere da annoverarsi fra i molti tentativi, imperfettamente riusciti e rimasti senza seguito, di creare una moderna via italiana del romanzo. |

Altre opere si succederanno, con una crescente intenzione autobiografica e introspettiva, e sempre con fortuna di pubblico, fino alla scomparsa dell’autrice, avvenuta a Roma nel 1936. Lascerà un’opera incompiuta: Cosima, che i curatori pubblicheranno col significativo sottotitolo di Quasi Grazia.

Il realismo della Deledda assorbe e in certa misura metabolizza anche ciò che contraddice al realismo. Sogno, magia, religione pesano sugli eventi quanto e più delle cause sociali ed economiche. Parallelamente, la ricerca di un bello scrivere mediano, affine a un livello discorsivo colto ma non dimentico d’un qualche classicismo, fa sì che la pagina deleddiana, anche quella più nuda, appaia stipata di apporti, denunciando una sorta d’horror vacui, di perenne inglobazione d’elementi.

Per altro, la renitenza tutta italiana a riflettere sull’artificialità del genere romanzesco (genere d’importazione, non si dimentichi), l’assenza di una tradizione matura che renda possibili le astuzie di Conrad e di James, ammette sviluppi solo in una direzione in cui l’artificio è del genere più immediatamente consentano alla cultura locale, quello che attinge da una parte al novellare d’ascendenza orale, dall’altra al melodramma. È fra queste linee di demarcazione che va individuata la cifra essenziale dell’opera deleddiana. Non meravigli dunque che una narrativa fondata su questi materiali di recupero abbia potuto suscitare l’ammirazione di un D. H. Lawrence, né che la Deledda sia stata ampiamente tradotta e abbia conseguito il premio Nobel nel 1926. Ritirato, come suggestivamente racconta Maria Giacobbe sulla scorta della stampa svedese d’epoca, senza l’ombra d’un sorriso.

OPERE PRINCIPALI

Fior di Sardegna (1892)

Racconti sardi (1895), Marco Valerio, 2001

Anime oneste (1895)

Elias Portulo (1903), a cura di Spinazzola, Mondadori, Oscar narrativa, 1998

Cenere (1904), Mondadori, Oscar narrativa, 1999

L’edera (1912), Mondadori, Oscar narrativa, 1999

Canne al vento (1913), Marco Valerio, 2001

Marianna Sirca (1915), Mondadori, Oscar narrativa, 1999

La madre (1920), Mondadori, Oscar narrativa, 1999

Cosima (1937), Mondadori, Oscar narrativa, 1998

Racconti sardi (1895), Marco Valerio, 2001

Anime oneste (1895)

Elias Portulo (1903), a cura di Spinazzola, Mondadori, Oscar narrativa, 1998

Cenere (1904), Mondadori, Oscar narrativa, 1999

L’edera (1912), Mondadori, Oscar narrativa, 1999

Canne al vento (1913), Marco Valerio, 2001

Marianna Sirca (1915), Mondadori, Oscar narrativa, 1999

La madre (1920), Mondadori, Oscar narrativa, 1999

Cosima (1937), Mondadori, Oscar narrativa, 1998

lunedì 9 luglio 2012

L'ALBA FRANTUMA LA NOTTE

sulle sponde

dei tuoi pensieri

sono assiso

ascolti

le mie domande

quelle semplici

della vita

dell'amore

di me e di te

che vaghiamo incerti

e la riva è

lontana

la terra ci ospita

e noi l'amiamo

come l'acqua

che scorre lenta

verso il suo mare

sconosciuto

aspetterò

che l'alba

frantumi la notte

quando scintille

di sole mi diranno

del tuo amore

Amando l'Amore

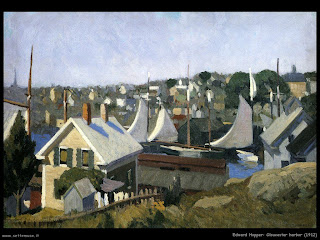

GALLERIA D'ARTE - EDWARD HOPPER

Nel precedente articolo, Claudio Magris ha scelto, ad illustrare il suo articolo, un quadro di Hopper. Si tratta di un autore americano, Eccone la biografia.

Edward Hopper,nasce il 22 luglio del 1882 a Nyack, piccola

cittadina sul fiume Hudson, in una colta famiglia borghese americana.

cittadina sul fiume Hudson, in una colta famiglia borghese americana.

Nel 1912 Hopper, in vacanza a Gloucester, nel Massachusetts, dipinge il suo primo faro ed una bella serie di paesaggi all'aperto.

Nel 1913 partecipa all'Armory Show International Exhibition of Modern Art di New York e vende finalmente il suo primo quadro.

Nel 1933 il MoMa di New York gli dedica la prima retrospettiva.

Tuttavia ci sono anche altri elementi del suo lavoro che sembrano aver poco a che fare con la pittura pura, ma rivelano un contenuto spirituale. C'è, ad esempio, l'elemento del silenzio,che sembra pervadere tutti i suoi lavori più importanti, qualunque sia la loro tecnica.

Edward Hopper,nasce il 22 luglio del 1882 a Nyack, piccola

cittadina sul fiume Hudson, in una colta famiglia borghese americana.

cittadina sul fiume Hudson, in una colta famiglia borghese americana.

La sua città è legata alla industria cantieristica di diporto e Hopper, dopo il liceo, esamina la possibilità di diventare architetto navale, ma i suoi genitori lo convincono a studiare Design Commerciale, per sfruttare le sue innate capacità illustrative che già da ragazzo aveva espresso.

Dopo un anno in un college locale, nel 1899 si iscrive al New York Institute of Art, dove Hopper è studente di William Merritt Chase (1849-1916), John Sloan (1871-1951) e Robert Henri (1865-1929), legati alla Scuola Ashcan di New York City, prestigioso istituto che ha sfornato, nel tempo, alcuni dei nomi più importanti della scena artistica americana.

Nei sei anni di studio, Edward Hopper ha occasione di riprodurre, con i suoi compagni di studio George Bellows e Rockwell Ken, modelli dal vivo.

Il clima stimolante della scuola, i dibattiti artistici fra studenti ed insegnanti, esortano il giovane Hopper a fare scelte coraggiose, sfidando la tradizione del mondo dell'arte dopo aver ben studiato e copiato le opere esposte nei musei ed aver indagato sulla vita gli autori.

Dopo la laurea lavora nell'agenzia di pubblicità C.Phillips & Company dove progetta copertine per riviste di settore; anche se preferisce dipingere che fare il pubblicitario, Edward Hopper farà questo lavoro per altri quindici anni.

Edward Hopper, nel 1906, intraprende un viaggio in Europa, visitando Parigi, dove trascura le opere di Picasso e degli altri pittori contemporanei, per studiare i dipinti di Rembrandt ed in particolare le scene parigine dell'incisore francese, Charles Meryon, che influenzeranno il suo stile.

Dopo il suo ritorno dall'Europa, Hopper apre il suo studio a New York City dove dipinge la vita delle strade di città e scene di caffè, continuando a fare il pubblicitario come free-lance per pagarsi le spese.

Nel 1907, torna in Europa per visitare Londra, Berlino e Bruxelles dove lo stile del pittore matura gradualmente verso una sua originale visione del mondo.

Nei suoi quadri che rappresentano esterni urbani, inserisce un unico personaggio, solo e distaccato fisicamente e psicologicamente, come se vivesse in una dimensione isolata.

A New York, partecipa ad una mostra di controtendenza organizzata da Henri presso l'Harmonie Club, ma non vende niente e nessuno si occupa del suo lavoro; perciò torna a Parigi dove si ferma per sei mesi a dipingere Saint-Gemain e Fontainebleau.

A questo punto la personalità artistica del pittore ha raggiunto una sua completezza, sia dal punto di vista dei colori, che della luce, usati in modo originale e ormai riconoscibile.

Lo studio degli impressionisti, in particolare di Edgar Degas, gli infonde il gusto per la descrizione degli interni e delle inquadrature di tipo fotografico.

Nel 1912 Hopper, in vacanza a Gloucester, nel Massachusetts, dipinge il suo primo faro ed una bella serie di paesaggi all'aperto.

Nel 1913 partecipa all'Armory Show International Exhibition of Modern Art di New York e vende finalmente il suo primo quadro.

Durante questi anni di fatica per affermarsi come pittore, Edward Hopper continua a lavorare nel mondo delle illustrazioni pubblicitarie che gli assicurano una certa stabilità economica, e tra il 1915 e il 1923 Hopper affianca alla pittura anche l'incisione, eseguendo puntesecche e acqueforti, grazie alle quali otterrà numerosi premi e riconoscimenti, anche dalla National Academy.

La sua posizione di membro del Whitney Studio Club, il più vitale centro per gli artisti indipendenti, i successi ottenuti con mostre di acquerelli (1923) e di quadri (1924), fanno di lui uno dei maggiori caposcuola dei Realisti Americani ; la vendita delle sue opere gli permettono di vivere solo con il suo lavoro di pittore e di abbandonare la pubblicità.

Nel 1929, il MoMa di New York espone le sue opere nella mostra intitolata "Dipinti di diciannove artisti americani viventi"; in questo periodo della Grande Depressione il pittore comincia a dipingere immagini tristi.

Nel 1933 il MoMa di New York gli dedica la prima retrospettiva.

Edward Hopper partecipa attivamente alla rivista "Reality", fronte comune degli artisti legati al figurativo e al realismo, che si contrappongono allora come ora, all'Informale e alle nuove correnti astratte.

Nel 1950 il Whitney Museum tiene la seconda retrospettiva del pittore ormai molto famoso.

Agli acquarelli, agli oli, alle litografie, il pittore aggiunge lavori per il cinema e per il teatro; i giornali ed i critici d'arte parlano sempre più spesso di lui, ed il pittore Charles Burchfield scrive sul "Art News" un articolo dal titolo: "Hopper. Il percorso di una poesia silenziosa".

Questo articolo rivelatore dell'arte di Hopper, dice "I quadri di Hopper si possono considerare da molte angolature.

C'è il suo modo modesto, discreto, quasi impersonale, di costruire la pittura; il suo uso di forme angolari o cubiche (non inventate, ma esistenti in natura); le sue composizioni semplici, apparentemente non studiate; la sua fuga da ogni artificio dinamico allo scopo di inscrivere l'opera in un rettangolo.

Tuttavia ci sono anche altri elementi del suo lavoro che sembrano aver poco a che fare con la pittura pura, ma rivelano un contenuto spirituale. C'è, ad esempio, l'elemento del silenzio,che sembra pervadere tutti i suoi lavori più importanti, qualunque sia la loro tecnica.

Questo silenzio o, come è stato detto efficacemente, questa "dimensione di ascolto", è evidente nei quadri in cui compare l'uomo, ma anche in quelli in cui ci sono solo architetture. [...].

Conosciamo tutti le rovine di Pompei, dove furono ritrovate persone sorprese dalla tragedia, "fissate per sempre" in un'azione (un uomo fa il pane, due amanti si abbracciano, una donna allatta il bambino), raggiunte improvvisamente dalla morte in quella posizione.

| Analogamente, Hopper ha saputo cogliere un momento particolare, quasi il preciso secondo in cui il tempo si ferma, dando all'attimo un significato eterno, universale". Edward Hopper continua il suo lavoro di pittore ed illustratore del mondo che scorge dentro e fuori di se, fino alla morte avvenuta il 15 maggio del 1967 nello studio newyorchese. |

|

INDIFFERENZA E VERITA'

|

| Edward Hopper: People in the sun . 1980 |

Non posso fare a meno di pubblicare questo pezzo di verità, scritto dall'ottimo Claudio Magris. Ne ho dato un titolo, il più indicato. Durante questo periodo estivo, di corsa alle vacanze, ciò che accade è quanto di più realistico si possa descrivere. Siamo davvero esseri umani?

Ringrazio l'autore dell'articolo: una scrittura essenziale, e tremendamente veritiera, che porta a riflettere seriamente su quale coscienza ci portiamo in giro.

Un giorno d'estate su un'isola del Quarnero; una di quelle giornate assolute, la cui bellezza marina dà un senso di gloria ma anche una fitta dolorosa perché, come è stato detto dell'amore, fa sentire tutto ciò che ci manca. È un sabato, giorno di ricambio di turisti che partono e di turisti che arrivano a sostituirli, come le «cinquantine» di ragazze ai tempi delle case chiuse.

Il cruccio dei partenti è il timore di lunghe code di automobili che costringano a ore di immobile attesa dei traghetti, al sole e al pesante caldo. Ogni improvvisa fermata delle automobili davanti, lungo la strada incantevole e alta sul mare ma tortuosa e refrattaria ai sorpassi, mette in agitazione, minaccia possibili soste interminabili. La gente esce dalle macchine, beve dal collo di bottiglie, si avvia verso la prima curva per vedere cos'è successo. Ma dopo la prima curva ce ne sono tante altre a sbarrare la conoscenza dello stato delle cose; da persone che più avanti vanno su e giù arrivano mozziconi di notizie e ipotesi deformate, nel passaggio da una voce all'altra, come nel vecchio gioco del telefono.

Da una macchina scende una signora. Non più giovane, decisamente bella nelle forme eleganti e generose, che rivelano un gustoso piacere di vivere, anche se il caldo è poco galante con quell'amabile carne; il sudore scava momentanee pieghe simili a rughe e ammollisce le braccia e le guance fiorenti. Un uomo, che ha l'aria di essere informato, sta risalendo verso la sua macchina. La signora gli va incontro. «Una lunga coda, siamo intasati?», gli chiede. «No - risponde l'uomo - è un incidente. C'è un ferito steso a terra; appena arriva l'autoambulanza ripartiamo». «Meno male» dice sollevata la signora, avviandosi verso la sua automobile. Gli altri tacciono, grati che lei si sia accollato il peso di dire ciò che pensano, che pensiamo tutti.

Claudio Magris9 luglio 2012 | 7:49

domenica 8 luglio 2012

MARIA CARTA

« Il

suo bel viso, la fierezza e insieme la grazia del suo portamento, più che un

simbolo, sono una personificazione di quella Sardegna intangibile e indomita

che ho sempre amato. Quando la sua voce calda e potente si alza e riempie lo

spazio, si aprono infiniti orizzonti che scendono nella storia. Dopo aver

conosciuto Maria Carta, ancora una volta affermo che i soli grandi uomini della

Sardegna sono state donne"

(Giuseppe Dessì, presentazione dell'Album Delirio 1974) |

Maria Carta è nata nel Logudoro, a Siligo (Sassari) il 24 giugno

1934, da una famiglia di lavoratori. Ha passato l’infanzia, come ogni bambino

della sua condizione, aiutando nel lavoro la famiglia, ma anche prestando

attenzione vivacissima alle tradizioni della sua gente. Fin da bambina quindi

ha appreso, insieme con le fatiche e la durezza dell’esistenza, la cultura ed i

canti della sua terra, che ha cominciato a produrre nell’ambito della

tradizione più attenta e severa, controllata dai vecchi, depositari di

secolari, se non millenarie melodie.

Maria Carta univa ad un temperamento forte una sensibilità

profonda e delle particolari capacità vocali: doti che hanno fatto di lei un

‘autentica artista. Il passaggio da riproduttrice dei canti tradizionali ad

interprete finissima è stata una tappa obbligata del suo itinerario artistico

che l’ha spinta ad allargare il settore delle ricerche direttamente sul campo,

anche nelle regioni della Sardegna limitrofe a quella in cui è nata e dove ha

passato l’infanzia (Barbagia, Gallura, Campidano), raccogliendo una grande

quantità di canti-alcuni dei quali sarebbero altrimenti andati perduti che sono

entrati a far parte del suo repertorio. È proprio sul metodo di raccolta dei

canti che è stata incaricata di tenere un corso come professore a contatto

presso l’Università di Bologna nell’anno accademico 1990/1991. L’esigenza di

un’elaborazione filologica e musicologica dei materiali apparve imprescindibile

all’artista, che ne ha curato l’approccio metodologico presso il Centro Studi

di Musica popolare dell’accademia di Santa Cecilia in Roma.

In Maria Carta si sintetizzavano quindi due momenti particolari:

il canto di memoria, cioè l’autentica tradizione

antica vissuta in prima persona e l’interpretazione mediata dall’acuta

sensibilità dell’artista che, attraverso una voce profonda, dal timbro di

contralto, prevalentemente drammatica, carica di vibrazioni e di elementi

espressivi era capace di attirare fortemente l’attenzione del pubblico e

trasmettergli le sue emozioni.

Queste due anime presenti insieme in Maria Carta hanno fatto di

lei un elemento eccezionale, capace, pur nel rispetto della tradizione, di

fornire sempre nuove interpretazioni. La sua esigenza non era solo quella di

ridurre, ma ad ogni concerto era quella di ricreare. Ne nacque un patrimonio

culturale nuovo ed antico allo stesso tempo, personalissimo, sottolineato dalle

doti di musicalità tipiche della Carta ed alla sua emozione interna, vissuta,

sofferta, come può derivare solo da un profondo sentire, e da una

partecipazione in prima persona a quanto di volta in volta proponeva, dopo che

i suoni e le parole erano diventati parte integrante di lei. Un altro aspetto

della personalità artistica di Maria Carta è stata la sua attività di poetessa.

Ha

pubblicato il volume “Canto rituale”, Roma, Coines, 1975. Si tratta di una

serie di componimenti su uomini e paesaggi della Sardegna, sulla sua civiltà,

le sue contraddizioni, i suoi traumi, la sua disgregazione, le sue passioni. Il

vigore delle espressioni, l’incisività del linguaggio, il lirismo delle

immagini, la cultura profonda e matura che si nota attorno ad ogni

fatto narrato, l’emozione che viene trasmessa al lettore posto di fronte a cose

viste e misurate con l’occhio, a suoni fatti propri e riprodotti con la

mediazione della sensibilità del poeta, sono le caratteristiche di questo

libro, che raccoglie un centinaio di poesie autonome ma che è

contemporaneamente un poema unitario. Fra Maria Carta cantante e Maria Carta

poeta c’è stata una continuità culturale ed artistica che si è manifestata

nell’esteriorizzarsi della tragicità: le poesie non concedono nulla ai lati

piacevoli della vita, è solo la disperazione – di tempi perduti di società

dissolte di istituzioni e consuetudini sociali superate, di condizioni di vita

inumane, di passioni inappagate, di uomini strappati alla loro terra- che ha

fatto cantare il poeta e ha ispirato alla cantante espressioni artistiche e

interpretative tutte personali che si rinnovano ogni volta e ogni volta erano

dolorosamente patite.

sabato 7 luglio 2012

EVA MAMELI CALVINO

Appassionata

botanica, non usciva mai dal suo giardino. Una donna senza incertezze e capace,

nei ricordi del figli scrittore, di trasformare le passioni in dovere. E

viverne.

All’anagrafe,

Eva Giuliana Mameli Calvino, nata a Sassari il 12 febbraio del 1886. Il padre,

Giovanni Battista Mameli, colonnello dei carbinieri, la madre, Maddalena

Cubeddu, casalinga. A 19 anni si laurea in Matematica (a Cagliari)A 21 anni in

Scienze Naturali a Pavia. A 29 diventa professore universitario, prima donna in

Italia a ottenere una cattedra.

Mario

Calvino, agronomo di Sanremo,studioso di piante tropicali, tra i grandi padri

della floricultura sanremese, ai primi del Novecento si era trasferito in

Messico e a Cuba e dirigeva la Stazione agronomica di Santiago de Las Vegas,

presso L’Avana.

Il

matrimonio con Calvino fu celebrato dal capitano di una nave diretta in

Messico, nel 1920.

Mario

ed Eva, tornati a Sanremo, ospitarono e diressero per anni, nella loro villa,

la Stazione Sperimentale di floricoltura e frutticoltura, perché dopo il

fallimento della Banca Garibaldi non c’erano più soldi da stanziare per il

progetto.

Il

figlio scrittore Italo Calvino, definì la madre, “la maga buona”.

La

signora Calvino era piccola così, con quei bei grandi rotoli di capelli. Una

volta me la sono trovata davanti con tutti i capelli sciolti e mi sono

spaventato, sembrava un fantasma! Portava questi capelli arrotolati dieci

volte, le veniva un testone grosso così. E poi aveva quelle sottane a balzo,

tre, quattro, cinque balze..A terrazze! Anche i figli la temevano perché era

dura!(Libereso Guglielmi).

Mario

ed Eva Calvino per due volte furono presi dai fascisti dopo l’armistizio dell’8

settembre del 1943: messi al muro e fucilati con armi scariche e con l’unico

scopo di intimorirli per aver offerto asilo ai partigiani e nascosto qualche

ebreo.

Che

la vita fosse anche spreco, questo mia madre non l’ammetteva: cioè che fosse

anche passione. Perciò non usciva mai dal giardino, etichettato pianta per

pianta, dalla casa tappezzata di buganvillea, dallo studio col microscopio

sotto la campana di vetro e gli erbari. Senza incertezze, ordinata, trasformava

le passioni in dovere e ne viveva. (Italo Calvino La strada di San Giovanni, Mondadori).

Un breve commento del webmaster:

Iscriviti a:

Commenti (Atom)